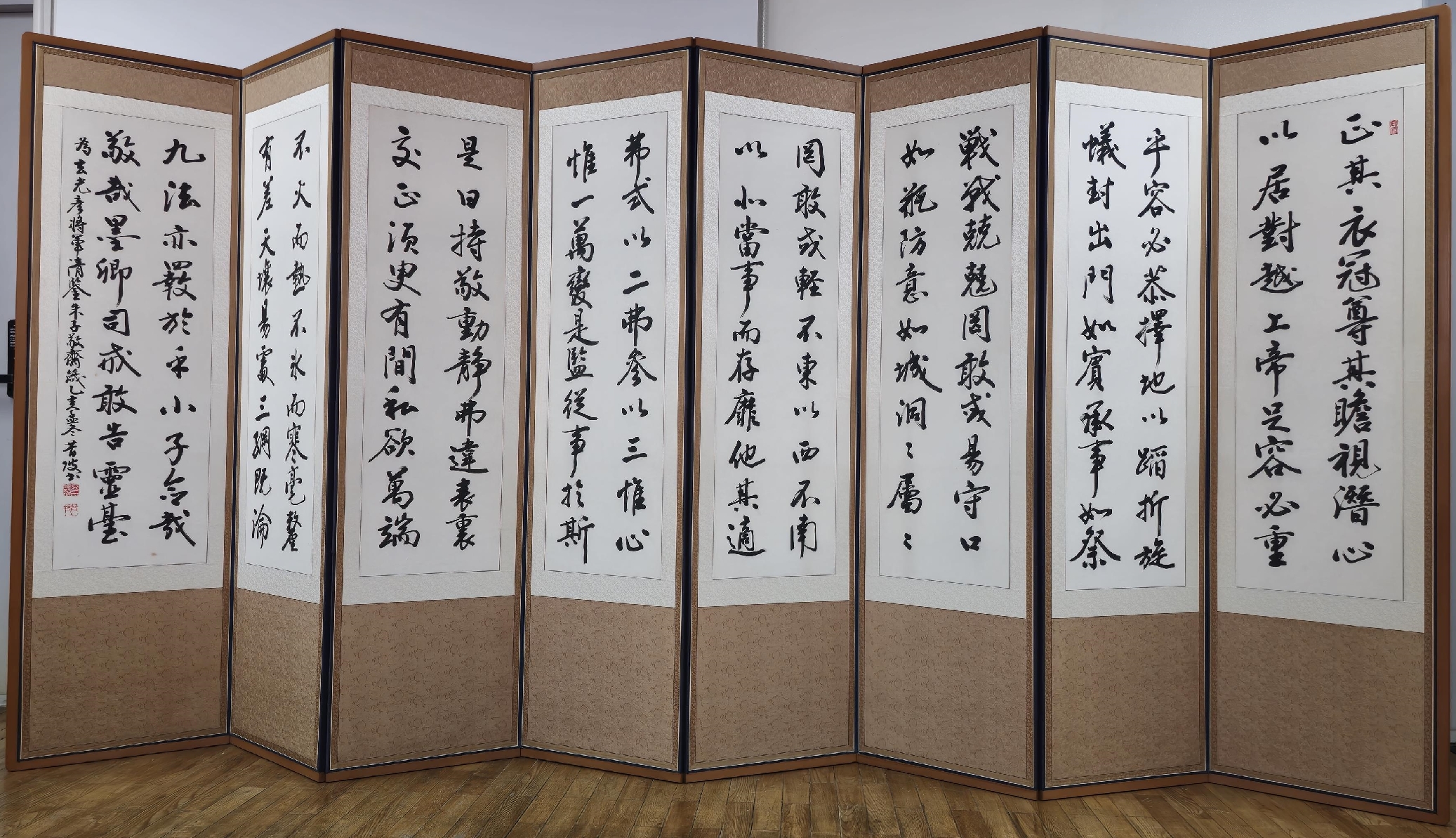

<현광언 고문 8폭 병풍 기증, 제4대 대종회장 현수근 서예가 글씨>

현광언 고문님이 지난 4일 회장단협의회에 참석하시면서 '8폭 병풍'을 기증하셨습니다. 고맙습니다! 이 병풍은 대종회 제4대 회장 서예가 현수근 선생이 광언 고문님께 선물한 것입니다.

이 글은 ‘경재잠(敬齋箴)’입니다. ‘경재잠’은 중국 남송 시대의 대표적인 유학자이자 성리학(주자학)의 창시자인 주희(朱熹)가 자신의 서재인 '경재(敬齋)'의 벽에 써 붙여 자신을 스스로 경계하기 위해 만든 짧은 글(잠, 箴)입니다. 이는 마음가짐과 행동을 바르게 하여 일상에서 경(敬, 경건함과 조심스러움)을 실천할 것을 강조하는 유학의 대표적 교훈 문입니다.

주희는 장식(張栻)의 「주일잠(主一箴)」에서 뜻을 얻어 자신의 실천적 다짐으로 삼았고, 퇴계 이황 선생이 「성학십도(聖學十圖)」의 아홉 번째 그림으로 선조에게 올리며 널리 알려졌습니다.

‘경재잠’은 10장(章)으로 구성되어 있으며, 각 장은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.

- 1장: 고요히 있을 때(정, 靜) 어김이 없을 것 - 2장: 움직일 때(동, 動) 어김이 없을 것 - 3장: 겉모습(표, 表)의 바름 - 4장: 속마음(이, 裏)의 바름 - 5장: 마음을 바르게 하여 일에 통달할 것 - 6장: 하나의 일에 집중하되 마음에 근본을 둘 것 - 7장: 앞의 여섯 장을 총괄 - 8장: 마음이 흐트러지는 병폐를 경계 - 9장: 일에 집중하지 못하는 폐단을 경계 - 10장: 전체의 결론

각 폭의 글에 대한 원문, 음독, 현대 한국어 해석을 정리해 드립니다.

【 원문 】

正其衣冠。尊其瞻視。潛心以居。對越上帝。足容必重。

手容必恭。擇地而蹈。折旋蟻封。出門如賓。承事如祭。

戰戰兢兢。罔敢或易。守口如甁。防意如城。洞洞屬屬。

罔敢或輕。不東以西。不南以北。當事而存。靡他其適。

弗貳以二。弗參以三。惟心惟一。萬變是監。從事於斯。

是曰持敬。動靜弗違。表裏交正。須臾有間。私欲萬端。

不火而熱。不氷而寒。毫釐有差。天壤易處。三綱旣淪。

九法亦斁。於乎小子。念哉敬哉。墨卿司戒。敢告靈臺。

【 음독 】

정기의관 존기첨시 잠심이거 대월상제 족용필중

수용필공 택지이답 절선의봉 출문여빈 승사여제

전전긍긍 망감혹이 수구여병 방의여성 동동촉촉

망감혹경 부동이서 불남이북 당사이존 미타기적

불이이이 불삼이삼 유심유일 만변시감 종사어사

시왈지경 동정불위 표리교정 수유유간 사욕만단

불화이열 불빙이한 호리유차 천양역처 삼강기륜

구법역두 오호소자 염재경재 묵경사계 감고영대

【 해석 】

복장을 바르게 하고, 눈빛은 존중하듯 하며, 마음을 가라앉혀, 하느님을 대하고 있는 듯 하라. 발길은 반드시 무겁게 하고, 손짓은 반드시 공손하게 하며, 땅을 가려서 밟되, 개미집도 피하여 돌아가라. 문밖을 나가면 사람을 손님같이 대하고, 일을 할 때는 제사를 받들 듯이 하며, 조심조심해서 혹시라도 안이하게 처리하지 말라. 입을 다물기를 병(甁)을 막듯이 하고, 마음 지키기를 성(城)을 지키듯 하여, 공경하고 조심하여 혹시라도 가볍게 하지 말라. 서쪽으로 간다고 하고 동쪽으로 가지 말고, 북쪽에 간다고 하고 남쪽으로 가지 말아서, 일을 당하면 오직 거기에만 집중하여 다른 곳에 마음을 보내지 말라. 두 가지라고 두 마음으로 하지 말고, 세 가지라고 세 마음으로 하지 말며, 마음을 오로지 하나로 하여 만 가지 변화를 살피라. 이것을 따라 섬기는 것을 경(敬)을 지키는 것이라 하니, 움직임과 그침에 어긋나지 말고 겉과 속을 바르게 하라. 잠시라도 사이에 틈이 있으면 사욕(私欲)이 만 갈래로 일어나서, 불이 아니더라도 열이 나고 얼음이 아니더라도 추워진다. 털끝만큼이라도 어긋남이 있으면 하늘과 땅이 뒤바뀌어, 삼강(三綱)이 무너지고 구법(九法)이 없어진다. 아, 아이들아, 깊이 생각하고 조심하라. 이제 경계하는 글을 써서 마음에 알리노라.

* 주(注) :

1. 성학십도(聖學十圖) : 이황(퇴계)이 68세에 어린 선조 임금에게 올린 유학 정치철학의 핵심을 담은 상소문이자 도설(그림과 해설)이다. 임금이 성군(聖君)이 되어 백성을 바르게 다스릴 수 있도록 유학의 요체를 알기 쉽게 정리해서 유학과 성리학의 핵심 원리와 실천 방법을 도식화했다. 주요 내용은 1. 태극도(太極圖) 2. 서명도(西銘圖), 3. 소학도(小學圖), 4. 대학도(大學圖), 5. 백록동규도(白鹿洞規圖), 6 .심통성정도(心統性情圖), 7. 인설도(仁說圖), 8. 심학도(心學圖), 9. 경재잠도(敬齋箴圖), 10. 숙흥야매잠도(夙興夜寐箴圖)이다

2. 삼강(三綱) : 유교에서 사회 질서와 도덕의 핵심 원리로 여겨지는 세 가지 기본 관계의 규범이다. 삼강의 종류는 군위신강(君爲臣綱 ; 임금은 신하의 벼리), 부위자강(父爲子綱 ; 아버지는 자식의 벼리), 부위부강(夫爲婦綱 ; 남편은 아내의 벼리)이다 * 여기서 "벼리(綱)"는 그물의 중심줄을 의미하며, 각 관계에서 주체가 도덕적 중심이 되어야 함을 상징한다. 삼강은 한나라 이후 동아시아 사회의 근본 윤리로 자리 잡았으며, 오륜과 함께 강조되었다.

3. 구법(九法) : 성리학에서 말하는 구법(九法)의 종류는 『서경(書經)』의 "홍범구주(洪範九疇)"에서 유래한 천하를 다스리는 아홉 가지 법칙을 의미한다. 이 아홉 가지 법칙(구주, 九疇)은 1. 오행(五行 ; 물, 불, 나무, 금속, 흙의 다섯 원소), 2. 오사(五事 ; 덕, 말, 시, 일, 생각의 다섯 가지 실천 항목), 3. 팔정(八政 ; 여덟 가지 정치 원칙), 4. 오기(五紀 ; 다섯 가지 기후), 5. 황극(皇極) ; 제왕의 중심 원리), 6. 삼덕(三德 ; 세 가지 덕목), 7. 계(稽 ; 반성, 성찰), 8. 중(中 ; 중용, 균형), 9. 고명(考命 ; 천명天命을 살핌)이다. 이 구법은 고대 중국의 이상적 통치 원리로, 성리학에서도 국가와 사회를 올바르게 운영하기 위한 근본 규범으로 받아들여졌다.

|